2025年11月3日晚,广州华商学院第二期学生工作者成长研修班第十期讲坛以线上形式圆满举办。本期讲坛特邀哈尔滨工程大学心理发展中心葛喜平教授担任主讲嘉宾。葛教授系中国心理学会临床心理学注册工作委员会注册心理师、中国心理学会会员及黑龙江省心理学会理事。讲座围绕 "原生家庭与自我成长" 主题展开,葛教授结合丰富的真实案例与专业的心理学理论,为研修班全体学生工作者开展学生心理引导提供了宝贵的思路与方法。

原生家庭的深远影响

讲座开篇,葛喜平教授明确指出,原生家庭对个体的影响贯穿一生,既可能成为滋养人格成长的 “沃土”,也可能留下难以磨灭的心理创伤。她通过三个典型案例的对比分析,深入阐释了原生家庭如何从情感健康、性格特质、人际交往能力到婚姻观念等多个维度,塑造个体的人生轨迹。

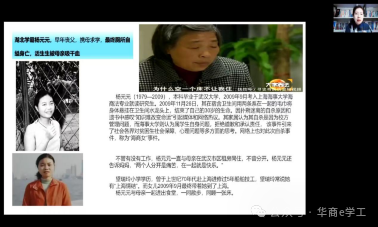

案例一:杨元元的悲剧 ——“吸血式” 亲子关系之痛

杨元元自幼丧父,与母亲长期紧密捆绑,即便考入上海海事大学读研,仍与母亲同睡一张床,受母亲过度控制无法独立。2009年11月,她在宿舍卫生间自缢身亡,遗书中 “知识难改变命运” 引发社会对贫困生心理、家庭关系的热议。葛教授指出,这种剥夺自主性的亲子关系,是悲剧的核心诱因。

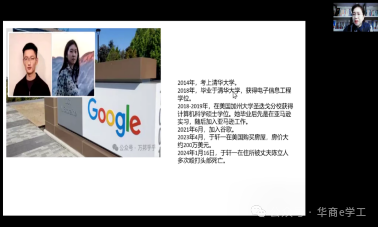

案例二:陈立人与于轩一的悲剧 —— 原生家庭的 “隐形风险”

于轩一曾是清华学霸、谷歌员工,2024年1月被丈夫陈立人殴打致死。葛教授分析,陈立人家族有精神疾病史(母亲、外婆患病),若于轩一早年察觉其原生家庭潜藏的性格风险,或可避免悲剧,揭示原生家庭对亲密关系的潜在影响。

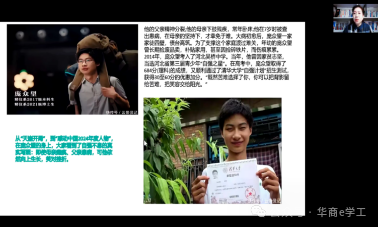

案例三:庞众望的逆袭 —— 苦难中的 “向上力量”

庞众望出身贫寒,父亲患精神分裂、母亲残疾卧床,7岁大病初愈后靠捡废品补贴家用。但他凭自强考入清华,获 “感动中国2024年度人物”。葛教授强调,其经历证明,即便原生家庭不幸,个体选择与内在力量仍能改写人生。

极端案例背后的心理逻辑

紧接着,葛教授还通过两个典型案例深挖极端事件的家庭心理机制,指出控制、冲突与心理问题代际传递是悲剧共性根源。

案例一:汤远熙弑母案 ——“虎妈” 高压下的极端反抗

2012年,广东青年汤远熙在加拿大杀害母亲。其母长期全方位管控他的学业、情感与经济,案发前赴加干涉其婚恋,成为导火索。葛教授认为,长期压抑与被剥夺的自主性,最终引发极端反抗。

案例二:吴谢宇弑母案 ——“完美期望” 下的心理爆发

“完美学霸” 吴谢宇2015年弑母并精心处理现场。葛教授剖析,其母以 “爱” 为名施加 “完美枷锁”,母子沟通如 “汇报工作”,无情感温度,长期压抑最终导致极端爆发。

葛教授最后强调,许多父母自身心理并不成熟,他们将自身的生存焦虑与未实现的期望,通过“控制”孩子来转嫁与缓解,却意识不到这给孩子带来了深重的心理负担。她指出,识别这些具有破坏性的家庭互动模式,是进行有效心理干预的关键前提。

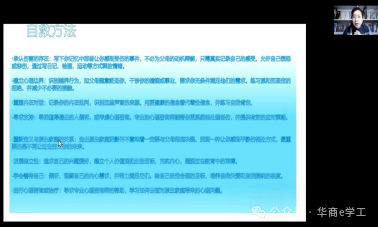

学生自救指南

针对原生家庭困境,葛教授为学生提供四条破局路径,核心是从 “向外依赖” 转向 “向内生长”:

1.建立心理边界:与家庭保持适度距离,明确需求与底线,保护个人心理空间。

2.发展独立性:通过兼职、奖学金实现经济自主,培养独立情绪调节能力。

3.构建支持系统:善用学校心理咨询、辅导员、朋辈资源,遇困应及时求助。

4.寻求专业帮助:心理创伤较深时,主动接受心理咨询,必要时配合药物治疗。

互动与总结

讲座尾声,葛教授以 "未来之手" 为题,深情寄语:“每个人手中既有原生家庭的创伤,也有自我成长的力量。真正的成长,是接纳过去、整合正负力量,走向完整人生。”

讲座尾声,葛教授以 "未来之手" 为题,深情寄语:“每个人手中既有原生家庭的创伤,也有自我成长的力量。真正的成长,是接纳过去、整合正负力量,走向完整人生。”

互动环节中,学员们结合工作实例积极交流并提问,一致认为葛教授的讲座既有理论高度又具实操价值,为心理育人工作带来了深刻启发。

本期讲坛在深思与共鸣中落下帷幕。原生家庭并非命运的终审,而是生命成长的独特起点。作为学生工作者,我们的使命不仅是理解学生背后的家庭故事,更要引导他们在叙事中寻找到自我的力量,将过去的伤痕转化为成长的年轮。未来,我们将带着这份感悟,在日常的谈心谈话中多一份觉察,在琐碎的学生事务中多一份深意。唯有如此,才能真正践行“以心育人”的承诺,让每一次倾听与陪伴,都成为学生穿越阴影、走向光明的基石。